|

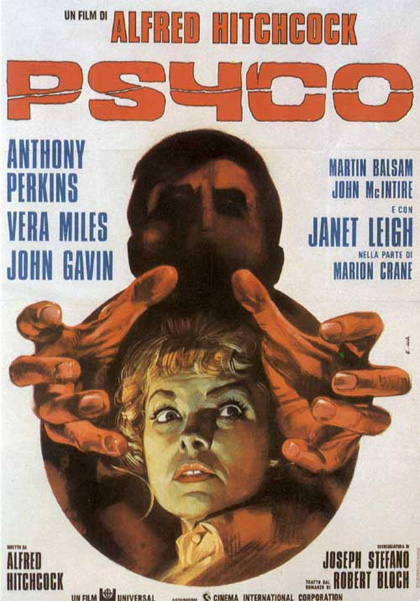

Psyco

comincia con una panoramica tra le più banali della città di Phoenix

in Arizona; poi la camera inquadra due amanti. Non si possono

sposare perché lui è pieno di debiti. La ragazza torna in ufficio.

Una didascalia ci dice che siamo in un certo mese, e il giorno è

venerdì. Il che significa che le banche saranno riaperte soltanto il

lunedì successivo. Colta da una sorta di «raptus», la donna

innamorata si impadronisce di ventiquattro milioni, riscossi dal suo

principale per una villa (la giovane ha avuto l’incarico di portarli

in banca..) e fila verso l’amante. Che nessuno conosce a Phoenix e

che è commesso in una lontana bottega di un paesotto fuorimano.

Essa, che ha il nome piuttosto comune di Marion, confida dunque

nell’impunità; quando si accorgeranno del furto, il lunedì

successivo, sarà nascosta in campagna, felice, sposata e lontana da

ogni ricerca della polizia.

Una vicenda come tante, un po’ malinconica, tanto è vero che subito

lo spettatore simpatizza con la fuggitiva. Che, badate bene, ha

rubato a un tipo detestabile (il cappellone dell’anziano compratore

è più che sufficiente a suggerire una certa bestialità

esistenziale...) e ha rubato non per sé, ma per amore, per sposare

l’essere amato e regolarizzare la sua posizione. Ma ecco che un

poliziotto, insospettito dal fatto che Marion s’è addormentata in

macchina, la interroga. L’uomo ha gli occhiali neri e non è, secondo

la caratteristica ideologica del regista, che un’immagine fatale, la

presenza della Grazia nella vicenda privata del protagonista. È Dio

che le fa un piccolo segno dicendo: «Marion, hai sbagliato, ma fai

ancora in tempo a pentirti e a riparare. Volta la macchina e torna

indietro».

Marion da principio non obbedisce, anzi cambia l’auto rimettendoci

settecento dollari; poi sbaglia strada e chiede ricovero, sotto la

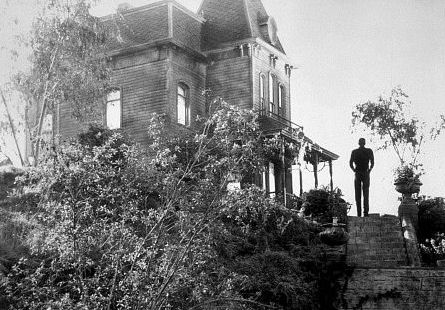

pioggia scrosciante, a un motel senza clienti. Qui incontra Norman,

il padrone del motel; un ragazzo simpatico, solitario, gentile.

Sotto l’aspetto innocente, Norman nasconde una gravissima malattia:

è uno psicopatico, la cui personalità è andata da tempo in frantumi.

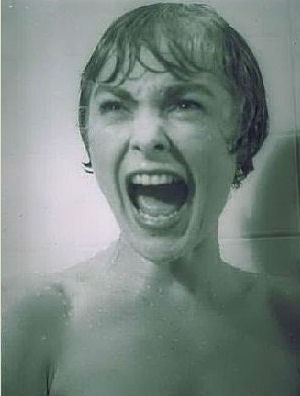

Norman uccide Marion, che ha ormai conquistato la salvezza

dell’anima, e ha deciso di restituire il denaro. L’episodio della

conversione della protagonista appare come una delle pagine più alte

del film: l’orrore si sposa alla tenerezza, l’ineffabile prende

nella nostra anima il luogo lasciato libero dal delitto.

Raccomandiamo alle «anime belle», scandalizzate dalle pugnalate di

Rocco e i suoi fratelli, le coltellate che troncano,

sotto la doccia, la giovane vita di Marion. Saremmo lieti,

malignamente lieti, di conoscere la loro opinione. Verità al di là

dell’Oceano, falsità di qua, come suggeriva Montaigne? Psyco,

ecco perché non è un film banale, un’opera grandguignolesca, propone

dunque con sincerità e coerenza una problematica della salvezza

attraverso i meandri bui e incerti dell’esistenza più comune. Il

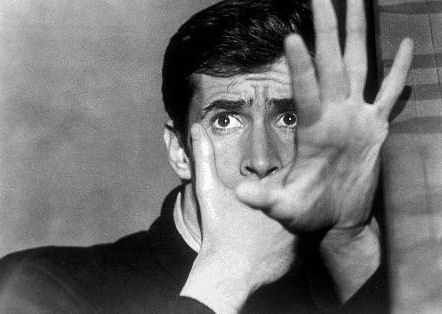

personaggio centrale del film non è certamente Anthony Perkins (la

cui interpretazione dello psicopatico è addirittura incantevole...)

ma Marion, personaggio sano e normale. Hitchcock, inglese ed educato

dai gemiti, dà sempre nelle sue pellicole un giudizio sulla vita

americana, e insomma sulla finale moralità del successo e del

denaro. Marion è un personaggio che commuove perché la sua verità è

quella dell’amore. Lo psicopatico è «l’altro da sé», la cui

alienazione Hitchcock, forse un po’ frettolosamente, secondo uno

schema psicanalitico da rivista dozzinale, attribuisce al trauma per

il tradimento della madre che, vedova, s’è accoppiata con un uomo

sposato..., un personaggio dunque che è già di un altro mondo, di

una diversa realtà anche se, disgraziatamente, è ancora in grado di

fare il male.

Un altro tipo su cui si appunta l’attenzione del regista è il

fidanzatoamante di Marion, un uomo leale, non fortunato che,

inevitabilmente, si affeziona subito alla sorella della scomparsa.

Ma non si tratta di un personaggio tipicamente hitchcockiano, che

sarà riconoscibilissimo invece nell’agente privato incaricato di

ricuperare i ventiquattro milioni inspiegabilmente scomparsi. Anche

qui, quasi distrattamente, fa capolino il giudizio su un certo

comportamento della società USA. Si tratta, abbiamo detto, di un

agente privato. Al principale di Marion non interessava affatto il

fallo della ragazza, ma il ricupero dei quattrini. Come a suggerire

che in una civiltà prona alla morale del successo ciò che conta non

è il mezzo ma il fine. Se Marion ce la fa, se riesce a nascondersi

in un posticino fuori mano, essa è una «dritta» cui bisogna fare

tanto di cappello. Tanto, si sa, i soldi piacciono a tutti.

Marion è diversa. Intanto bisogna stare attenti alla sua

caratterizzazione fisica. Il regista, questa volta, non ha scelto

una bellezza aristocratica, conie faceva ai tempi di Grace Kelly, o

una splendida creatura come ha fatto di recente con Kim Novak,

protagonista de La donna che visse due volte. Ha scelto Janet

Leigh, una donna non più giovanissima (è la moglie di Tony Curtis),

celebre alcuni anni fa, ma ora sul declino. Probabilmente Hitchcock

ha ricordato l’ultimo film di Orson Welles, L’infernale Quinlan,

in cui c’era una sposina che faceva una pessima esperienza. La

sposina era raffigurata da Janet Leigh. Perché dunque questa scelta?

Perché tanto Grace Kelly che Kim Novak sono bellezze eccezionali,

mentre Janet Leigh (che, ricordiamolo, ha in Psyco la parte

di un’impiegatina), dev’essere una donna attraente ma non troppo.

Magra, elegante, un po’ sciupata, Marion è proprio la ragazza che,

stanca d’attendere, s’è concessa a un amore illecito; ma che, nello

stesso tempo, è ansiosa di normalità, di nozze regolari e di

complimenti per la buona scelta da parte del parentado.

Ci sono due momenti illuminanti nel film, a questo proposito. Uno

riguarda la scelta dei luoghi e l’altro un breve momento nella prima

parte della vicenda. Hitchcock ha capito che il modo migliore di

conferire risalto alla tragedia di Marion era quello di sottolineare

la mediocrità, e quasi

l’umiltà, delle sue ambizioni. L’ambiente meschino, comune della

città da cui fugge trova un contrapposto nella banalità del paesotto

in cui essa cerca un rifugio e nel quale non arriverà mai. L’amante

è infatti commesso in un negozio di ferramenta, un tipo che sta a

metà tra il cittadino e l’uomo di campagna. Marion dunque portando i

milioni all’innamorato, che ne ha bisogno per liberarsi dell’exmoglie,

sa benissimo di andarsi a imprigionare in una residenza ancor più

spiacevole di quella da cui è appena fuggita. Ancora. Come abbiamo

detto prima, Marion, che s’è addormentata in auto, viene

sospettosamente interrogata da un poliziotto motociclista. Cambia

macchina, eppure ha visto che il poliziotto la segue. Perché dunque

sciupa settecento dollari nell’auto nuova?

Crediamo che i lettori non ci accuseranno di eccessiva sottigliezza

se sosteniamo che in questo momento, mentre è inseguita, Marion non

è meno alienata del padrone del motel che è destinata a incontrare

di lì a non molto. Si tratta, dunque, di un incontro fatale, perché

la giovane donna ha sbagliato addirittura strada. Ostinata nel

fuggire con i milioni, Marion si pente soltanto dopo l’incontro con

l’uomo del motel. Il poveretto le mostra gli animali impagliati, le

parla della madre inferma, del suo albergo senza clienti perché la

nuova autostrada ha deviato il traffico. Egli è solo come non si

potrebbe essere più soli. La malattia dell’assassino è la salvezza

spirituale di Marion. Essa comprende che, pur vicina all’uomo amato,

essa non sarà felice. Conviene restituire i quattrini e attendere

qualche anno sino a che i debiti di «lui» saranno stati pagati con

onestà. Perciò, con i mezzi del grandguignol, Hitchcock non ha fatto

che descrivere un dramma antico, il dramma della solitudine.

Guido Fink, Cinema Novo, 1960

|

![]() Ultimo

aggiornamento:

23/04/2011

- Per suggerimenti e contributi:

E-mail

Ultimo

aggiornamento:

23/04/2011

- Per suggerimenti e contributi:

E-mail